為您的寶寶選擇最適合的嬰兒包巾 - 新手媽媽的最佳選擇!

挑選理想嬰兒包巾需要考慮多個方面。希望以下的建議能夠幫助新手媽媽們選擇到合適的嬰兒包巾,讓寶寶在舒適、安全的環境中茁壯成長。

1. 適合寶寶肌膚的材質

選擇嬰兒包巾時,要特別注意材質。選擇柔軟、親膚、吸濕性好的布料,例如棉、竹纖維等天然材質。這些材質能減少對寶寶嬌嫩肌膚的刺激,為寶寶提供舒適的使用體驗。

2. 安全無毒的染料

確保嬰兒包巾的染料無毒無害,選擇無甲醛、無重金屬等有機或低敏的染料。這樣可以防止寶寶在使用過程中吸入或吞嚥有毒物質,保障寶寶的健康。

3. 經久耐用的品質

優質的嬰兒包巾應具有耐磨、不起球、不褪色等特點,能夠經受長時間的使用和洗滌。這樣可以讓新手媽媽們更放心地使用,不必經常更換包巾。

4. 適合不同季節的厚度

根據不同季節和氣候選擇適合的嬰兒包巾。夏天選擇較薄的包巾,以保持透氣性;冬天則選擇較厚的包被,以確保保暖性。適當的厚度能讓寶寶在不同季節都保持舒適的睡眠環境。

5. 方便使用的設計

選擇具有方便使用的設計,例如磁扣或魔術貼等簡單易用的扣子。這樣可以讓新手媽媽們在照顧寶寶的過程中更省力省心,特別是在換尿布或翻身時,能快速完成操作。

6. 多功能性

挑選具有多功能性的嬰兒包巾,例如可以作為襁褓、毯子、哺乳遮等使用。這樣不僅可以節省購買其他產品的成本,還能為新手媽媽們提供更多方便,讓照顧寶寶變得更簡單。

7. 美觀大方的款式和顏色

選擇美觀大方的款式和顏色,讓嬰兒包巾成為寶寶的時尚配件。可以根據個人喜好和寶寶性別挑選合適的顏色和圖案,讓寶寶在舒適的同時,也顯得可愛時尚。

8. 易於清潔

選擇易於清潔的嬰兒包巾,以便新手媽媽們能夠輕鬆保持包巾的清潔衛生。選擇可機洗、快乾、不易沾染污漬的材質,有助於維護寶寶的健康和舒適。

9. 品牌口碑與售後服務

挑選具有良好品牌口碑和售後服務的嬰兒包巾,可以讓新手媽媽們購物更放心。在選擇時,可以查閱其他消費者的評價和建議,並了解品牌的售後政策,以確保購買到高品質且值得信賴的產品。

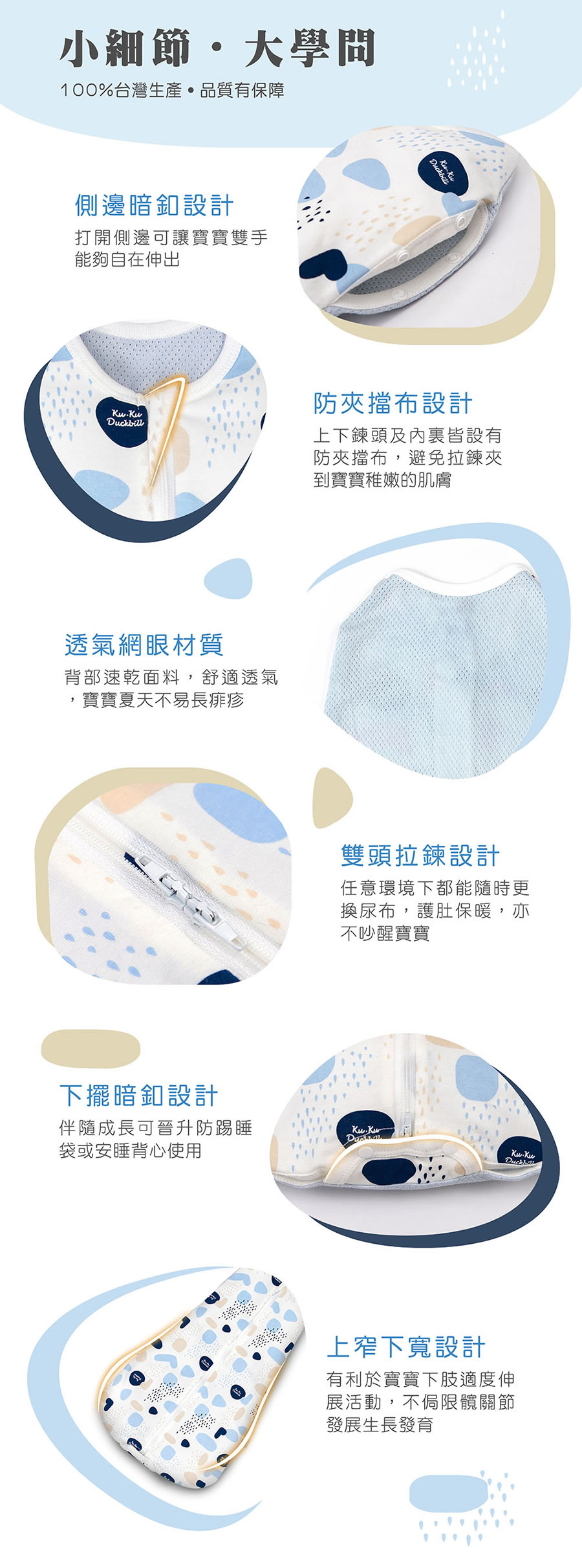

而酷咕鴨的懶人包巾就具備了以上特點,其相關產品的介紹如下:

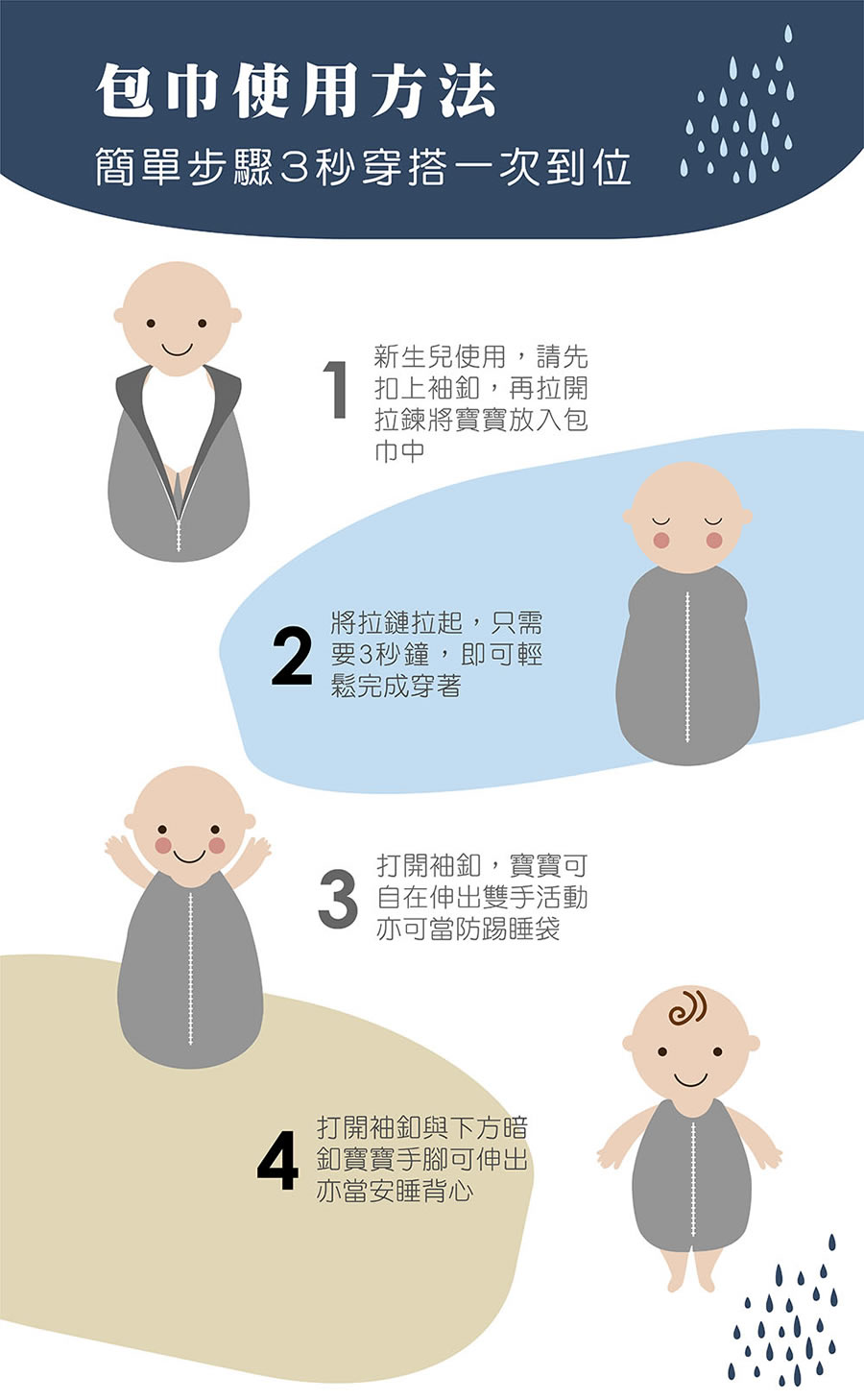

- 一體式設計:懶人包巾採用一體式設計,方便新手媽媽輕鬆包裹寶寶,無需擔心包裹方式或繁複的步驟。

- 適合新生兒至6個月大的寶寶:這款包巾適用於新生兒至6個月大的寶寶,能夠提供適當的支撐和舒適感。

- 安全舒適的材質:懶人包巾使用安全舒適的材質,保證寶寶在使用過程中的舒適度和安全性。

- 適當的緊度:包巾可根據寶寶的身體狀況進行適當的緊度調整,以確保寶寶在包巾內保持舒適的姿勢。

超多款式可供選擇:

綜合以上所述,這款懶人包巾無疑是新手媽媽的理想選擇。其一體式設計、安全舒適的材質、適合新生兒至6個月大寶寶的尺寸以及可調緊度等特點,讓媽媽們能夠輕鬆照顧寶寶,並為寶寶提供一個舒適安全的睡眠環境。

選擇酷咕鴨的懶人包巾,讓您與寶寶共享美好的成長時光。

如果想了解更多酷咕鴨的訊息,可以到官網上或是臉書諮詢他們的客服人員喔

| KUKU81CDC155RG1 |

新生寶寶的懶人包巾的選擇至關重要,這不僅關係到寶寶睡眠的品質,還直接關係到寶寶的健康成長。 2023有機大麻布可調式懶人包巾推薦

因此,在選擇包巾時,建議選擇優質且柔軟的棉質材質,並且注意包巾的大小和寬度是否足夠,以確保寶寶完全被包裹,提供更好的安全感。 2023嬰兒舒眠育兒包巾推薦

酷咕鴨是一個專注於嬰兒用品開發的品牌,懶人包巾採用高品質純棉材質,非常柔軟舒適,適合寶寶使用。 2023長毛絨育兒包巾推薦

此外,酷咕鴨的包巾採用經過嚴格消毒處理的棉質材料,徹底解決細菌和病毒對寶寶的傷害。同時,包巾大小和寬度設計合理,可完全包裹寶寶,讓寶寶感受到媽媽的懷抱般的溫暖和安全感。

總之,酷咕鴨懶人包巾是目前新手媽媽非常值得入手的一款高品質的產品,可以為寶寶提供舒適、安全、健康的睡眠環境,同時也能給新手父母帶來更多的放心和安心 2023菱格紋棉布防踢被推薦

得意時儒家,失意時道家,絕望時佛家 人生其實就是由喜劇和悲劇組合而成。何為喜劇?何為悲劇?沒有標準答案。同一件事情,對那些慣用頭腦思想的人來說是喜劇;而對那些慣用感覺的人來說則是悲劇。這也說明,面對同一件事情,為什么有人笑,為什么有人哭。凡能理性、客觀看待世界,他的心中就有精神家園;凡憑感覺、激情、主觀看待世界,他的心中就只有一片荒蕪。所以,英國小說家梅瑞狄斯說:“喜劇是充滿思想的歡笑”;美國女詩人維爾庫科斯也說:“笑,世界跟你一起笑;哭,你只好一個去哭。” 看來,人類還是要有一個精神家園。大家都讀過柳宗元的詩:“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”.如果心中沒有一個精神家園,在那種環境下,他能“獨釣”得住嗎?按現在的價值觀他不投江才怪呢。所以,有人說,中國的文人很幸福,往往得意的時候是個儒家,失意的時候是個道家,到了絕望的時候就是個佛家。也就是說儒家是治國的,道家是治身的,佛家是治心的。 按南懷瑾先生的比喻,儒家像是開了個糧店,五四運動砸爛了孔家店,所以中國挨餓,就是精神饑餓啊。現在不光在中國把孔家店又開了起來,而且還開到國外。道家是藥店,人生有毛病,社會有毛病,一定要吃點藥。人的心靈和精神有點問題,道家可以幫你解決。佛家是開大型購物廣場,有錢沒錢都可以進去逛逛。哲學上有個觀點,就是社會是永遠未完成的社會,人是永遠未完成的存在。社會、人生都是未完善的,因此需要藥去治。所以,中國有這樣一句古話,得意信儒,失意崇道。林語堂先生也說過:道家及儒家是中國人靈魂的兩面。 當然,要集儒道佛于一身,需要一種良好的人文素養。如果沒有良好的人文素養,沒有一個安身立命的精神家園,你面前即使有糧店、藥店、購物店,你也會迷茫,無法自我超脫,說不定會跳樓自殺。在人文素質教育中,中國一直存有一些誤區。 過去我們動不動就講政治,上綱上線,這是迷信,那是毒草。后來講道德講文明,無論講哪種道德、哪種文明,你身邊都會留下陰影,只有開啟你心中的文明之燈,才會照亮你人生的方向。現在又流行心理咨詢,因為大學生、高級知識分子有心理問題的人不斷增多,精神失常、跳樓自殺的不斷增多。有些話其實都是專家的語言,是些抽象的教育。 什么叫專家,專家最大的特征就是“片面”,當然,是一種深刻的片面。試想蘇東坡發配黃州、嶺南、海南,如果自己想不通,專家能治好他的“病”嗎?還有,當一個人在得意或失意時心中要有一個緩沖地帶。得意時,不要“春風得意馬蹄疾,一夜看遍長安花”.當了官還想發財,有了錢就想包二奶。不要認為中國人不信基督教就沒有上帝的存在,“頭上三尺有神靈”. 得意千萬不要忘形。失意時,也要想得開,想不通發發牢騷,但后退一步也會有天地寬的感覺。大學畢業雖然沒有考上公務員,但我也找了份不錯的工作,比上不足,比下有余。據說西方人碰上這樣的事就沒有這個調換心眼,他或者認死理走向精神崩潰,自殺了事;或者他會干一件轟動的事來引起社會的注意。比如,上世紀六十年代,美國總統肯尼迪被暗殺,其實原因很簡單,就是那個兇手辛克利要追求一個電影明星,人家根本不理睬他,說你這個毛娃娃,有什么資格追求我呢?要是中國的小伙子,也許會說,你有什么了不起呢,追你是看得起你,要知道你這德行叫我追我還不追呢,這事也許就過去了。但美國這個小伙子卻認了死理,追你沒資格嗎?一個星期后,我就干一件驚天動地的大事給你看看。結果一槍把肯尼迪給打倒了,全世界都知道。 在薛城臨山公園南側的墻上,曾有一幅宣傳畫,大體是教育人們要懂得知足常樂。其實,作為年輕人要學會進取,敢于擔當。中國人常把人生作為一個結局,大學畢業、博士畢業,就達到目的了,從此不再讀書學習;做生意,掙了幾百萬、幾千萬,夠花就行了;當官當到了一定年齡,一看沒有什么前途了,就想歪門道,貪污、養情婦,立馬像換了一個人。其實,人生就是一個一個過程,不同的過程有不同的目標。 人到中年慢慢有一些道家思想也是正常的,人家提拔重用年輕干部,你年齡到杠了,想不開有什么用呢?人家有錢買車、買房,你看不慣,怨天尤人也無濟于事。到了老年,儒、道、佛集于一身,也是人文精神的自發傾向。不要認為沒讀過《論語》、《道德經》,沒讀過佛家經典。實際上,在我們身上都有儒道佛傳統文化的基因。 中國文人常畫松、竹、梅,謂之“歲寒三友”,蘭、梅、竹、菊,謂之“四君子”,表現的主題就是從入世到出世。松樹的品格是“大雪壓青松,青松挺且直”,大雪壓來之時,高壓線的鐵塔都被壓塌,而青松仍能挺住。竹是什么呢?竹本固,不見異思遷;竹性直,不趨炎附勢;竹心空,不剛愎狹隘;竹節貞,不改志向,所以,竹是君子的化身。而到了菊花,便是一種“西風昨夜過園林,吹落黃花滿地金”(王安石),“吾家頗有東籬菊,歸去秋風耐歲寒”(鄭板橋)的境界了。 失意時苦練內功,得意時努力綻放 失意時三句話安慰自我 終于被你啃到絕望分頁:123

成長,沒你想象的那么迫切 20多歲,你迷茫又著急。你想要房子你想要汽車,你想要旅行你想要享受生活。 你那么年輕卻窺覷整個世界,你那么浮躁卻想要看透生活。 你不斷催促自己趕快成長,卻沉不下心來安靜的讀一篇文章;你一次次吹響前進的號角,卻總是倒在離出發不遠的地方。 成長,真有你想象的那樣迫切? 一、別急,千萬別急 上周在南京出差,深夜拖著疲憊去跟朋友見面,暢談至凌晨兩點。回到酒店已近三點,同屋的同事竟還未睡,點根煙,對著65層下的舊都夜景發呆。他非健談之人,光頭,一副藝術家模樣,氣質有天然的冷漠,之前交往無非公事,更無多話。不知道怎么提到了當今青年人的心態和選擇,竟就聊起來,再也收不住。 他18歲出來闖蕩,沒念過大學,今年38歲,是一本著名雜志的設計總監。如果這是一個老套的勵志故事,我可能再無興趣聽下去。但他說,我不知道你們這代人是怎么想的,我反感幾零后幾零后的區分和標簽,我跟很多自己的同齡人聊不來。人是靠價值相互認同的,而不是年齡。現在你們這代人看上去都挺急,房子、車子、票子,但就是你們同齡人,也不全是這么想的吧?我點頭。他繼續道,其實,每一代人都有自己的苦悶,真的,都是這么過來的。兩年前我才有了自己的房子,今年兒子兩歲了。我覺得一切挺好。25歲時我在一家體制內單位工作,已有七八年工作經驗,呆不下去了,要走。領導請我喝酒。他一口悶了一杯酒,跟我說,你還年輕,別想那么多,別著急,做該做的事。就這一句話,我受用至今。我年輕時愛玩、浮躁,總有各種誘惑撲過來。我就記著老領導這句話,其他都不想,就做自己的事,一晃眼就到現在了。他繼續道,你要說奮斗什么的,我從來沒有,就是一步步來。房子、車子這些東西,說真的,只要你不傻不笨,踏實做該做的事,到時間都會有的,不可能沒有。別去想它。別去管別人怎么做,相信自己的判斷。守得住,慢慢來。 他說,守得住,慢慢來。 一個月前,我剛來,抱回家十幾本往期雜志。匆匆翻完,絕望的陷進沙發里,給老師發短信:文章何時能寫過四大主筆啊?差距不是一丁半點。他回,別急,你年輕。我說,我都24歲了,還看不到一點希望。他回,才24歲。我們最年輕的也30出頭了,別急。 才24歲。他連說兩次,別急。 李笑來在《把時間當作朋友》里寫,我們總是對短期收益期望過高,卻對長期收益期望過低。 他指英語,也說人生。 說來說去,還是急。 二、“出名要趁早”,害了多少人 有人說,你想成為什么樣的人,就到那個人身邊去。并不是每個人都有這樣的幸運,但這句話或不只關乎職業生涯,也關乎生活智慧。人們容易放大眼前的痛苦或成就,跟年長卻開明的前輩交流,他們一望便知你正經歷怎樣的階段,現在絆倒你的,不過是一顆螺絲釘;你愁腸百轉看不穿的,或許是他們也曾有過的迷茫。 在18歲-23歲那段時間,我很沒出息的愛翻閱名人履歷。每知曉一個佩服、羨慕嫉妒恨的人,便去搜尋他的經歷——幾歲碩士畢業?何時修完的博士?多大年齡開始在職業領域嶄露頭角?何時達到今日的成就? 年齡,年齡,年齡,那是一種對時間的焦慮。張愛玲一句“出名要趁早”,害了不知多少人。我反感成功學,因為顯而易見,不是每個人努力都能成功,但我確信自己是幸運兒中的一個。我野心勃勃、精力充沛;我狂妄自大,對自己在外形和才華上的優勢得意洋洋;我思考一切嚴肅的話題,閱讀跟這個世界奧秘有關的書籍,向著古往今來浩瀚的文明致敬;我期待人們在出版物上閱讀我的文字,在媒體上談論我的名字;我向往聲名、金錢、漂亮姑娘的長發,我反復閱讀許知遠《那些憂傷的年輕人》,為另一個同樣驕傲的靈魂而心潮澎湃。 可我才20歲。 所有的名人書籍、講座都告訴我,一個人要知道自己想要什么,才能做成事情。時至今日,無數同齡人的文章、微博里,在大受追捧的出版物里,還充斥著類似觀點,甚至已成為帶有反成功學意味、帶有天然“正確性”的話語,大受“有獨立思考能力”的思想青年認同。 但是,你問一個剛剛告別機械枯燥的高中生活,對世界和生活的認識剛起步的年輕人,他想要什么?他想要優異的成績、同學間的聲望、漂亮的女朋友,他還想要畢業后找到令人稱羨的工作,盡快賺錢、成名、成功。 有人會問,這有問題嗎?誠然,這也是“我想要什么”,但卻只是模式化的流水生產線,試圖把所有年輕人都打磨成一樣的面孔。“想要什么”不應只關乎俗世的職業、功名,它應該切合更深層次的命題、人本身的掙扎和探索,即——我是誰? 你是誰?想拿遍大學里所有的獎學金,想過上物質豐裕的生活,想獲得一個高薪的職位,想在北京四環內擁有一套自己的房子……Noooo……你是誰? 為什么那個愿意在一切可能的物體上涂涂畫畫的家伙,去做了一名公司職員,只因大家都說,自由畫家的生活沒有穩定保障? 為什么那個立志“鐵肩擔道義,妙手著文章”的姑娘,進入了國企,只因父母苦口婆心的勸,記者收入不如國企高? 你是誰?我是說,剝離掉一切外界賦予你的定位和枷鎖,隔離開所有父母長輩試圖左右你、干涉你的聲音,忘掉全部大眾傳媒、明星名流以及出版物曾經輸出給你的價值判斷,你又是誰?你軀殼之內那個砰砰亂跳、嗡嗡作響的他、她、它,是誰? 世事多舛,你來何干? 20歲出頭的年紀,不知道自己想要什么,不僅不是災難,反而可能是一件幸事。 但你一定朦朧知道自己是誰,對什么事感興趣吧?如果連這都不知道,就真的是災難了。 知道對什么事感興趣,就一點點做起來吧。無論多少聲音試圖扭轉你,說你熱愛、著迷的這件事情,沒錢途、沒前途、沒發展、沒出息,都請悠悠的對他(她)說:Fuckoff,thisismyownlife. 不為什么,因為熱愛。千金難買熱愛。 我曾把幾年來寫過的一些文章發給丹青老師看。他很高興,回信說,文辭再沉靜一些就更好了,但就這么慢慢寫起來吧。他沒有說,你要在筆頭功夫上多努力,他日成為著名的記者、作家。我懂他的意思:你喜歡這件事,就慢慢做吧。 去哪里,不重要。 三、為什么要讓人生“畫地為牢” 朋友問我,以后想做一個出色的記者嗎?我說,不知道。他詫異,你不是混傳媒圈嗎?我亦詫異,為什么要在20歲出頭的年紀給自己的人生下一個定義呢?定義即枷鎖,即畫地為牢。難道這個年紀,不應該是盡一切可能伸展自己的觸角,去觸摸不同的、多元的事物,感知并觀察豐富、蘊藏無限可能性的世界么? 下了定義,即關上了可能性的大門。你怎知日后不會遇到更令自己好奇、亢奮的事情?你才20多歲,20多歲,20多歲。我為什么不能去做職業旅行家?為什么不能去做NGO?為什么不能在碼了幾年字后,突然迷上了攝影?為什么不? 閱讀名人傳記,好處是能藉由他者在人生關鍵時刻的抉擇,參照自己的生活;而負面效果卻可能更致命——“從小立志做一名……”。 若你回頭梳理自己的人生履歷,花些心思,會看到一條似乎清晰的軌跡和路線,進而“恍然大悟”:我正是循著這樣的路一步步走來的,原來我從一開始就是想要成為這樣的人啊。如果你寫過申請學校的PS,可能有類似體驗。但,這或許是欺騙性極強的“假象”——回望過去履歷難免會總結、歸類,拎出一條主線來并不困難。很可能,你從一開始并不是想成為這樣的人,甚至并不知道自己要走怎樣的路,只是迷迷糊糊的,循著興趣走過來了。 是的,是興趣,而不是規劃——“從小立志做一名……”。 若日后我莫名其妙成了一名電游玩家,我在個人傳記里也可以深情回顧“我從小就立志做一名職業電子游戲玩家”,因為我4歲開始玩電子游戲,至今仍不輟,算得上發燒友。 莫忘了,馮唐年輕時是個詩人、文藝青年,后來修了婦科博士,再后來做了咨詢公司,現在又做了實業。 莫忘了,老羅直到27歲之前,還認為自己終生跟“老師”和“英語”這兩個詞絕緣。 我一直對“規劃”二字持有戒備,所謂職業規劃、人生規劃,忽悠者眾。 人生是靠感知的,如何規劃呢?職業生涯是靠機遇和摸索的,如何設計呢?而規劃如何成功,更是無稽之談。丹青老師28歲登上去美國的飛機時,如何規劃自己此生要成為對公共領域發言的學者名流呢?他只是喜歡畫畫,就畫,一筆筆的畫;秦暉老師15歲下鄉插隊時,認為自己這輩子就待農村了,如何“立志成為中國思想界的標桿”呢?他只是喜歡閱讀,就讀,一本本的讀。 如果我四五十歲時有機會受邀到年輕人中去開個講座,一定要叫做“我的人生無規劃”;如果我混得灰頭土臉,在世俗意義上是個無人問津的盧瑟呢?那我就跟自己的孫子吹吹牛逼講講“無規劃之人生”中好玩兒的故事唄。 四、誰也無權告訴你該怎么活 如果你時常參加中國大陸的思想人文類沙龍,哦不,或就是普遍的名人講座。在提問環節你幾乎很難錯過一個問題,“XX老師您好,請問您對當代年輕人有什么看法和建議?” 據一些講演者眾口一詞抱怨,這幾乎是最令他們反感、厭倦的問題。或許連提問者自己都很難意識到,這個愚蠢的問題潛藏著一個不易察覺的心理成因:請告訴我們如何才能像您一樣成功、出人頭地。 不然呢?如某位學者所言,一個年輕人懇請一個老東西教自己如何面對新鮮世界。荒唐嗎?丹青老師說,愛干嘛就去干嘛,關我什么事?你們好不容易生在一個可以自由選擇的時代,卻還想讓別人指導你該怎么活。 當真連自己喜歡做什么,該如何活都不知道么?想贏怕輸罷了。該做些什么、走什么樣的路,難道不是循著內心的聲音一步步摸索、試錯出來的嗎?走岔了,就退回來;走得急,就緩一些。時不時停下來想想,望一望,琢磨琢磨,再繼續走。 怎么可能不摔跟頭呢?怎么可能諸事順利呢?怎么可能有條一馬平川叫做“成功”的路供你走呢?不多試錯幾個怎知自己跟什么樣的人處得來呢?同理,不多嘗試一些怎知自己喜歡什么不適合什么呢? 正如丹青老師給賈樟柯的書寫序,“我們都得一步一步救自己,我靠的是一筆一筆地畫畫,賈樟柯靠的是一寸一寸的膠片。” 青年人的選擇就如整個國家急功近利的寫照,“先污染后治理”,先成功后成長,先找工作再找興趣,先出人頭地再尋找自我。某位職場中的朋友抱怨,自己在工作崗位上迷失了困惑了。不知自己到底適合這份工作嗎? 我問,你到底喜歡做什么?他嚅喏半天,說不上來。 有的明確表示,我不喜歡自己的工作。那么我該去報個拉丁舞班嗎,去報個吉他班嗎? 從事并非自己志趣的職業問題并不大,業余時間發展偏好就是了。但我后來才醒悟,比“不能從事自己喜歡做的事”災難性一百倍的,是壓根“不知道自己喜歡做什么”。 黃律曾有條狀態寫道,“現在想想中國父母從小到大灌輸的要一直讀讀讀抓緊把書讀完最好讀到博士然后去工作實在是害死人,這樣看起來是沉得下去的表現,其實越到后面就讀得越浮躁。美國人這兒gap一年那兒gap一年,反倒更容易找到屬于自己的生活。生活本來就是個沉淀的過程,急匆匆地往學位階梯上爬干什么!” 這讓我想起聽來的一個故事。一個澳大利亞人,大學畢業后在半島電視臺做了三年記者,游歷了歐洲,后跑去念了一個哲學一個經濟學的碩士學位,又到非洲做了兩年義工,等他跟我一個師姐成為名叫“人權”的碩士項目同學時,已經33歲了。我不解,他讀完碩士為什么不繼續讀博士呢?“他在生活中發現一個新的興趣點才跑來念一兩年書,但這些興趣的程度都沒到博士那么深入,而博士研究的方向很可能是一生的志業”,師姐道。那他畢業后都35歲了,做什么呢?“他似乎還沒確定”。 這似乎是一個不靠譜的反面典型。正如一些老同學對我的印象。他們一邊說,羨慕你豐富多彩的生活,聽完我近期打算又同情的嘖嘖嘆道,那你留學回來都多大了?27歲。還讀PHD嗎?不知道。那你何時結婚?誰知道呢,30歲?也說不定念書的時候就閃婚了。你也太不靠譜了吧,我都副科了……那你留學回來能找一個多牛逼的工作?我說,出國未必是為了找到更好的工作,目前想從事的職業不出國留學也能做的。啊?那出國意義何在? 個人閱歷、視野和自我完善。看看更大的世界,在自己身上發現更多的可能性。 這話我終究沒說出口。 五、你要的是快樂還是“成為大人物” 有沒有想過,自己這輩子終究只是個平庸的小人物,所有的夢想都沒能實現?這是網絡流傳很廣的一篇帖子。 我在南墻群里問大家。馬老師說,不會的,說實話大家都是了不起的人,按照自己節奏一步步來,不會差的。 亦有友人問我。如果你終究只是個平庸的人,那些牛逼的夢想都沒實現,世界也沒改變絲毫,會快樂嗎? 我問,溫飽不愁嗎?他說,那肯定,沒這么慘啦。只是說,蠻普通的,可能只是一枚平平的記者編輯,在單位無甚出彩之處,月薪最高也就一萬上下,交房供,養兒育女,開輛普通車。不痛苦,但也沒什么光彩,的生活。 家里空間是否足夠讓我掛幕布開投影儀踢實況?可以。 還喜歡足球,喜歡閱讀,喜歡年輕時喜歡的一切東西?是的。 時而三五好友,烤串啤酒,把酒言歡;時而周六周日,球場相見?是的。 快樂。 他看著我的眼睛。快樂。我點點頭。 不久前去東北旅行,路途感觸最深的莫過于導游、乘務員、售貨員的差別。你會輕易的發現,性格將人與人徹底區別開來。 我們遇到過熱情健談、跟大家打成一片的導游,也遇到過黑著臉像客人欠她錢一樣,沒問兩句就不耐煩的導游;遇到過如一切常見的公務人員般惡狠狠的乘務員,也遇到過穿著制服坐車廂里跟乘客扯淡逗樂的乘務員。 如果你是一名普通的導游、乘務員,你會如何對待你的客人?考慮到這是日后再也不會打交道的“一錘子買賣”,何況也很少有人真正有閑心去投訴你惡劣的服務態度。 考慮到,你完美的服務態度很可能無法給你帶來任何實質性的好處,除了客人的一聲感謝,一張笑臉。所在單位無法注意到你的“優良表現”,你表現好不會被升遷,表現差也很難被辭退——在中國,那個對客人態度惡劣屢遭投訴的可能反而討領導喜歡,比你升遷更快。你懂的。 總而言之,你的服務態度無法對你的現實生活帶來任何可見的好處,你此生都會是一名普通的導游、乘務員、售貨員。你會如何做? 是的,或許你終生都只是一個平庸的人,但態度依然會帶來生活質量的云泥之別。你熱愛生活和工作,真誠的感知、理解、善待他人,或許未曾給你的生活帶來任何有形的回報和改觀,卻軟化了你與內心、世界的邊界。你不斷接收到來自他者的正面回饋(感謝、笑臉、善意),再不斷釋放出正面能量,形成良性循環。 我很長一段時間都會記得那個導游、那名乘務員、那名售貨員的熱情、爽朗和笑臉。想起來都是暖意。 他們或許此生都是導游、乘務員、售貨員,也很難有何升遷,但從他們的工作態度里,我讀出了真正的快樂。 做一件喜歡的事難道不是做這件事最好的回報嗎?正如寫作是寫作的回報,畫畫是畫畫的酬勞。 六、成長一個時辰一個時辰熬出來的 我曾經很喜歡一個朋友的簽名檔,“成為更好的人”。 這句不疾不徐卻又溢滿堅定的話,曾無數次給我力量。 如今,我卻感覺這句話充斥著“更高、更快、更強”的進步論腔調,在鋪天蓋地的勵志話語中,我偏偏愛上了“毀志”。我更喜歡用“感知”這個詞。或許我們并不能創造生活、規劃人生,或許,體味、經歷、感知、理解,這才是成長的密匙? 成為更好的人?如果今天陪母親坐在太陽下聊了一下午天,漫無目的的,童年、成長、家庭瑣事,有沒有成為更好的人?如果今天沒有讀維特根斯坦的傳記,沒有跟近韓寒最新的博客,沒有刷新微博,只是給自己做了一頓可口的飯菜,躺在戀人的臂彎里發呆,算不算荒廢生命? 這一代中國年輕人可能面臨著某種吊詭的自我矛盾,一方面,我們是前所未有早衰的一代,“十八歲開始蒼老”,二十歲開始懷舊,盡管仍在青春,“你愛談天我愛笑”的時光竟成了一代人的集體鄉愁;另一方面,我們拼命的想要向前奔跑,想要穩定、無慮的生活,想要擁抱住某種確定感,焦慮著,想要立即像三四十歲的人那樣,車房不缺,事業成功。 你,你,你, 真的享受年輕嗎?為何你一邊懷舊一邊還在努力奔跑? 你,你,你, 真的熱愛冒險和漂泊嗎?為什么將理想納給穩定和房產證做投名狀? 你,你,你, 真的珍惜可能性嗎?為何我看到你寧肯早衰也要擁抱“生活的終結”? 生活更美好的可能性,難道不在于這緩緩經歷的一步步、默默感知的一天天,而在于未來的宏大勾畫? 結婚的,添子的,升副科級的,做小經理的,博士畢業的,買房買車的,走得好快。我曾經焦慮過,后來發現,那不是我的節奏。我是慢吞吞的一頭牛。如果方向錯了,就會兜大圈子,如果方向對了,就不怕慢。 一步步,一寸寸,一點點,一天天,慢慢來。 我不知道自己最終要去哪,還在一邊晃悠一邊張望,走一步停一下,摸摸這個碰碰那個,試圖去感知、觀察、理解這個世界。新鮮好奇著呢。但我確定,我只會走自己想走的林蔭道;我確定,我會像哈維爾說的那樣,遵從自己的內心,活在真實里。 2011年可能是有生以來最不順利的一年,屢遭挫敗,計劃擱淺。回頭望望它,再踮起腳尖往2012年瞅一瞅,我還是想慢吞吞的說,我們都要死很久,活那么急干嘛,慢慢來。 所有的成長和偉大,“如同中藥和老火湯,都是一個時辰一個時辰熬出來的。” 人生不怕走得慢,就怕走錯路 剛來美國時,總聽到中國人說美國懶散,可以舉出很多例子來。美國人每年一定會外出度假,至少也要到海濱,在沙灘上躺躺。 中國人想干事,干起來確實夜以繼日。吃起苦來,也是舉世無雙,我常聽到美國人說,中餐館的人,工作真辛苦,一周上六天班,開餐館的人甚至一天上七天班。美國餐館,把一天的班分成午班與晚班兩個班,一般服務員只上五個半天班。 可是,你真得與那些開餐館的去聊一聊,他們都會告訴你,錢一但賺夠,就再也不開餐館了。 因為累,而生厭,生厭的東西,一是不能長久,二是不能有創新,成為一流。所以,中餐在美國是幾乎快餐的代名詞,而不是高檔的標志。 美國人看來懶散,又會享樂,可是美國還是超強,而中國人勞勞碌碌,可中國還是個發展中國家,奧妙就在與此。 而且,國人雖然走的快,卻常常走錯路。美國人走的慢,卻常常走對路。 走得快時,如果犯錯誤,損失就大了。五十年代,大煉鋼鐵之際,每家都把鐵鍋砸了去煉鋼鐵,其中有一年,鋼鐵產量幾乎趕英超美了,可是,這樣竭澤而魚似的煉鋼,后繼乏力,后來災難接踵而至。 慢得好處是,有足夠時間評估結果,有錯誤就停下來。中國現在的經濟高速增長,舉國歡慶,可是,這不是沒有隱憂,對環境的破壞也是驚人。環境污染有影響到人的健康,使醫療支出成倍增長,這侵蝕著人們生活品質。 中國人,蓋房子很快,可是,不注重維修保養,一幢房子,住了二十幾年就破舊不堪,要推倒重來了。美國人對自己的房子,每年都花精力維修,有些五十年的房子,還象新的一樣。 苦干不如巧干,巧干都有計劃,都擅長利用現有資源,而不是每次都市簡單的另起爐灶。 貴在持之以恒。中國人知道這個道理,可是,在實踐中做不到。 中國的學生,有些小學開始學中學內容,中學開始學大學內容,有些大學還有少年班,這些人的學習真是夠快的。可是,為什么在諾貝爾的排行榜上,他們卻遲遲無名? 關鍵就是,很多人跑得快,可是,卻常常該變方向,沒有恒心。很多大學生,一走出校門就不在學習了。而美國提倡的是終身學習。 再看經濟學家。中國學生數學比美國學生強,而得諾貝爾獎的美國經濟學家卻比中國多得多,考慮到現代經濟學用到很高深的數學知識,這匪夷所思。 可是,進一步的觀察,發現這也是情理之中。美國的一些科學家,包含經濟學家,卻有很強的競業精神。一輩子從事一個領域的研究,衣帶漸寬終不悔。最后,月中折桂,并非偶然。 在技術領域,中國人用經營餐館的方式來經營軟件,很多程序員累得都想轉行。很多經驗的積累就白費了。殊為可惜。 所以,我想說,人生,只要方向對頭,就不怕走的慢。慢一點,也許成功回來的晚一點,但更能保證成功的品質;慢一點,也許不會那么早到達終點,但亦不會因太累或太急躁而半途而廢。你說呢? 最好的成長,就是過好當下每一刻 威廉·奧斯樂是一位名醫,他越來越多地接觸到因煩惱和憂慮而生病的人,他們總因為過于煩惱以前和憂慮未來,長期悶悶不樂,毀壞了健康。為了更徹底的醫療好這些人的病,他給他們開了一個簡單卻有效的方子:“每一個剎那都是唯一”,意思是說:我們活在今天,就只要做好今天的事就好了,無須擔憂明天或后天的事;我們活在此刻,就要好好珍惜此刻的時光,每一個剎那都是唯一的,不復返的。 他說:“無限珍惜此刻和今天,還有什么事情值得我們去擔心呢?每天只要活到就寢的時間就夠了,往往不知抗拒煩惱的人總是英年早逝。”的確如此,每天都處于憂慮中,身體就像一根繩子般,拉來拉去,遲早會拉斷。 …… 過一天算一天,更多關注眼下的時光和日子,當我們把日子分成一小段一小段,所有的事都會變得容易的多。如果我們只活在每一個片刻,就沒有時間后悔,沒有時間擔憂,而只專注在眼前。聰明的人一次只咀嚼生命的一小片段,因為這樣才不會被噎到。 每一個當下都是獨一無二的,它不是過去的延續,也不是一個接著一個線性的未來。時間是由無數個“當下”串聯在一起的,每一瞬間、每一個當下都將是永恒。 所以,當我們吃的時候,要全然地吃,不管在吃什么:當我們玩樂的時候,要全然地玩樂,不管在玩什么;當我們愛上對方的時候,要全然地去愛,不計較過去,不算計未來,全然地投入。 就像《飄》的女主角郝思嘉一樣,在煩惱的時刻總是對自己說,“現在我不要想這些,等明天再說,畢竟,明天又是新的一天。”昨天已過,明天尚未到來,想那么多干嘛,過好此刻才最真實,否則,此刻即將消失的時光,要上哪里找去? 我有個小親戚,在讀小學的時候,他的外祖母過世了。外祖母生前最疼愛他,小家伙無法排除自己的憂傷,每天茶不思飯不想,也沒有心思學習,整天沉浸在痛苦之中。周圍的人都說他是個懂感情的好孩子,他的父母卻很著急,因為,一天兩天的傷悲是正常,一周兩周的傷悲也可以理解,但大半年都過去了,他還時時哭泣,不肯好好吃飯和學習,嚴重影響了他的成長。 爸爸媽媽不知道如何安慰他。正好一次我來到他們家,看到此情形,決定要和小男孩聊聊天。 “你為什么這么傷心呢?”我問他。 “因為外祖母永遠不會回來了。”他回答。 “那你還知道什么永遠不會回來了嗎?”我問。 “嗯――不知道。還有什么永遠不會回來呢?”他答不上來,反問著。 “所有時間里的事物,過去了就永遠不會回來了。就像你的昨天過去,它就永遠變成昨天,以后我們也無法再回到昨天彌補什么了;就像爸爸以前也和你一樣小,如果在他這么小的童年時不愉快的玩耍,不牢牢打好學習基礎,就再也無法回去重新來一回了;就像今天的太陽即將落下去,如果我們錯過了今天的太陽,就再也找不回原來的了。” 他真是一個聰明的孩子,以后,每天放學回家,在家里的庭院里面看著太陽一寸一寸地沉到地平線以下,就知道一天真的過完了,雖然明天還會有新的太陽,但永遠不會有今天的太陽,他懂得不再為過去的事情而沉溺,而是好好學習和生活,把握住現在的每一個瞬間。 每一天、每一小時、每一分鐘都是特殊時刻,每一個剎那都是唯一的。因為,過去了就無法再回頭。 人生,當下都是真,緣去即成幻。所以,我愿與所有的讀者朋友共勉:眼前的每一刻,都要認真地活;每一件事,都要認真地做;每一個人,都要認真地對待,因為“緣去即成幻”,別讓自己徒留“為時已晚”的遺恨。逝者不可追,來者猶可待,最珍貴、最需要珍惜的即是當下――生命的意義就是由這每一個唯一的剎那構成。 你可以不成熟,但不可以不成長 成長的道路上不要讓“朋友”牽絆了腳步 碰撞和挫折,是一種更深刻的成長分頁:123

坐在對面的你 是那樣近 又那樣遙遠 那樣熟悉 又那樣陌生 我的幽怨穿透酒杯 哀愁越過寒暄 落在你麻木的臉上 曾經一萬次詛咒過你 詛咒天和地,詛咒與你相遇 可夢里偏偏一次次擁抱 以為經歷了歲月的洗禮 當一切都被時間淹沒 緣淺緣深 都變得無所謂 此刻我們面對面坐著 一直微醉地坐著 曾經的相識、相知和相愛 還有最后狠狠的相忘 在對視的一瞬間 所有的堅強和偽裝 都滴落在 這酸楚的杯子里 回不去的從前 相隔了歲月的河 曾在命運的安排里掙扎 真真切切愛過、疼過恨過; 得到過、失去過 最后都吹散在昨日的風里…… 只是此時此刻醉了 醉得 一切恍然如昨 >>>更多美文:現代詩歌

2023嬰兒舒眠可重複使用懶人包巾推薦》2023純棉嬰兒睡袋推薦》

2023木漿棉育兒包巾推薦》 寶寶懶人包巾的設計對於寶寶的頸部有影響?2023天然棉抗菌懶人包巾推薦》 寶寶懶人包巾的功能是什麼?

留言列表

留言列表